卒子游记:您好!观众朋友,欢迎您阅读《卒子走遍安庆》网络长篇旅行专辑。“卒子游记”所有文章作为地方文史资料的民间部分,得到越来越多朋友的关注,感谢大家的支持。今天卒子介绍的是安徽省安庆市宜秀区大龙山镇百华社居委青牛白马赤龙溪峡谷。图一:大龙山地维峰

安庆宜秀区大龙山地维峰下,向下流下二条著名的溪流,一条是白龙溪,流至龙山寺向下;另一条是赤龙溪,经龙湫池流下,两条溪流最终汇合,这一带岩壑幽秀、竹树参差,有四处寺庙集中在这一小片区域。图二:大龙山青牛白马赤龙溪峡谷简介

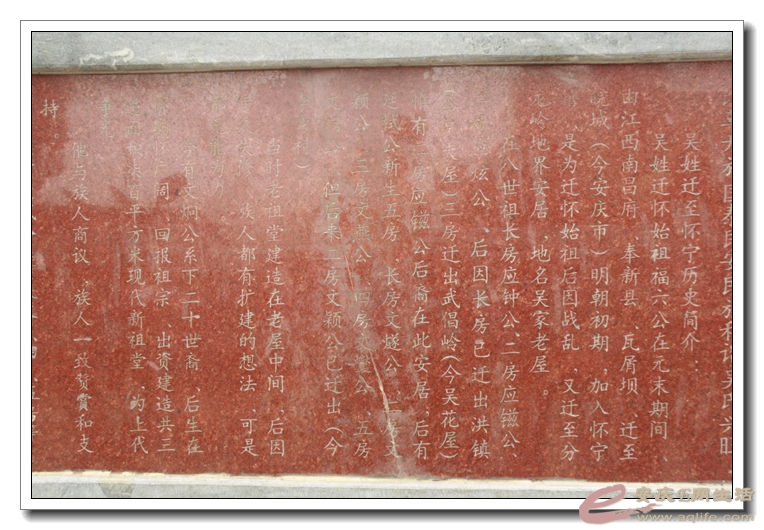

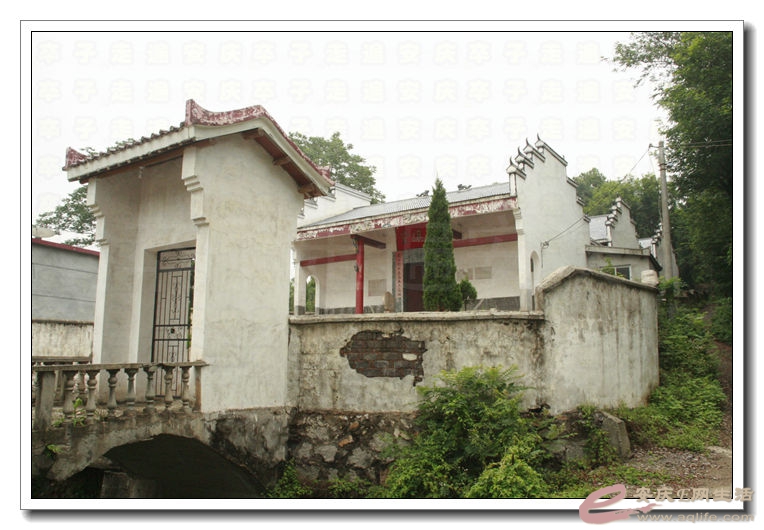

龙湫池,又称龙湫,据记载元朝时期在龙湫池边建有龙王庙,现更名为龙池寺,龙池寺历史可追溯到唐朝时期于龙泉庵。是明清两朝为安徽、安庆官府岁旱雩祷之处。史书记载明朝洪武初敕封"护国都督老龙王",明朝崇祯间内供泰国巨型玉佛,明朝成化甲辰(1484年)年间,祭祀天井顺济龙王,此庙指定为"龙山灵湫官祠"每岁春秋二仲郡守均指祠致祭。图三:《安庆府志》

传说元朝末期,红巾军朱元璋大战陈友谅兵败逃难到大龙山,见一座破旧的小庙,他见庙门蜘蛛网密布,朱元璋为了躲避逃兵,情急之下钻进了破庙,追兵来到庙前见蜘蛛网密布完好后,弃庙满山寻找未果而去。朱元璋得救后,在庙里菩萨面前发誓若他有江山之份,来日一定厚报。朱皇帝京登基时,不忘感恩誓言,赐金砖银瓦将龙王庙修缮一新,封庙前拦门山为列马摆鬃,庙后巨石为金枪落地。图四:大龙山及周边众多人文痕迹

清朝咸丰三年(1853年)太平天国运动时,被过境的太平军烧毁,清朝同治二年(1863年))两江总督曾国藩、布政使江中睿、知府陈睿重建。图五:大龙山青牛白马峡谷中的巨石

明王鳌、清广东副使任峻先后作《龙王庙碑记》等,民国初龙王庙政教合一。清朝时,康熙帝曾派员于此庙求雨救灾,雨后即封龙王庙为“护国都督老龙王”;咸丰登基时,安徽遭蝗灾,为了灭蝗,敕令安庆府求此庙龙王降雨解安徽之难,果然天降大雨,蝗虫尽死,帝封龙王庙为“天井龙湫”。图六:大龙山峡谷中的绿色植物

清朝光绪四年,皇帝为龙王庙御笔题写“星云散润”四字;宣统皇帝二年三次重修龙王庙,曾亲派大臣阿达珠督办并赠送金匾一副。目前,有案可稽的是民国二十三年皖省大旱,安庆乡绅立军令状,求雨造福人民,感动“龙王献雨”一事。由于历代统治者厚恩报答龙王庙“龙王”,龙王庙也因此名声大振,香火日炽,无论是天灾人祸都未能使其销声匿迹,而且旺盛地世代沿续着。图七:龙池寺看家护院的白毛犬

龙湫池盛名于明朝,史书载位于大龙山地维峰之右,石壁嶙峋、泉涌奔注、一窟盛之,是书龙湫。《安庆府志》记载,明朝时期龙湫池旁有一庵,名《龙池庵》于龙湫池故名,据《怀宁县志》记载,明朝朱元璋皇帝激战陈龙友谅躲进龙池庵,现称龙王庙,避过难后,回到南京登基,敕封龙池庵,《龙池寺》,王井顺济龙王,护国都督老龙王。图八:大龙山青牛白马峡谷两侧的巨石

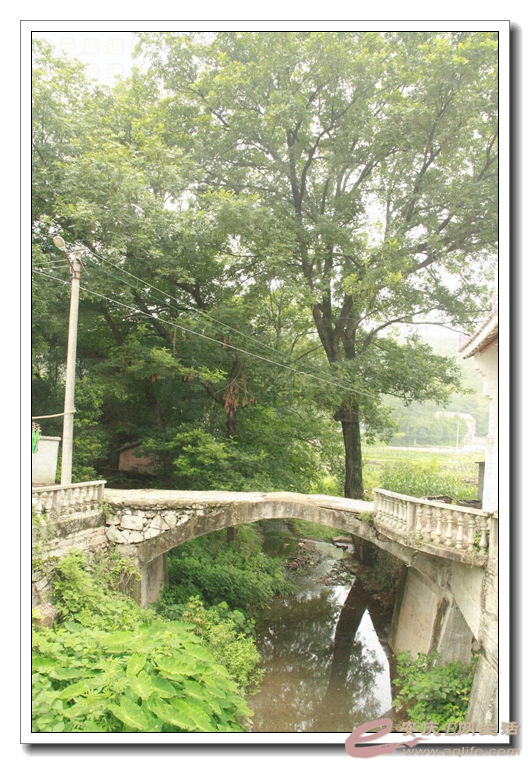

安庆大龙山一直是安庆府背面的重要屏障,明清两朝旅游踏青古道,最有名气的天然大峡谷“青牛白马”。史书有记:巨石夹道,曰“青牛白马”,登陟者必取道其间,其山腹折叠成涧,则清溪也。危桥绝壑,古物濑潺缓。图九:大龙山青牛白马峡谷两侧的巨石

青牛白马大峡谷其实就是大龙山四大溪之一赤龙溪大峡谷。清朝,安庆刘橒、黄熙赞等先后陪同朝廷大臣阿达珠、曾国潘、司马裴国熙别驾杜肇升等文武百官多次畅游了青牛白马大峡谷,留下了不少诗词文字,并建清溪亭于龙湫池旁以佐证。图十:大龙山青牛白马峡谷间的龙池寺

“赤龙溪”,大龙山四大溪流之一,位于大龙山南麓龙首,文人墨客称为“青牛白马峡谷清溪”"。进山小道全长十余里,有大小瀑布若干个,沿途景点众多,其中有祖师石塔与祖师墓、“归忘”石刻,龙泉庵、土地庙、龙湫池等,与白龙溪交汇于龙山禅寺,流注石门湖通江达海。图十一:大龙山青牛白马峡谷中的半升子景点

“青牛白马”赤龙溪峡谷其中是明清一条古人的踏青古道,其名气远远大过黄山、天柱山等地。史书有记:巨石夹道,曰“青牛白马”,登陟者必取道其间,其山腹折叠成涧,则清溪也。危桥绝壑,古物濑潺缓。图十二:“半升子”

青牛白马大峡谷是大龙山四大溪之一赤龙溪大峡谷。清朝时,安庆刘橒、黄熙赞等先后陪同朝廷大臣阿达珠、曾国藩、司马裴国熙别驾杜肇升等文武百官多次畅游了青牛白马大峡谷,留下了不少诗词文字,并建清溪亭于龙湫池旁以佐证。图十三:新修建的青牛白马峡谷中的亭

“赤龙溪”,大龙山四大溪流之一,位于大龙山南麓龙首,文人墨客称为“青年白马峡谷清溪”。山上小道长约十余里,有大小瀑布若干个,沿途景点有祖师墓、“归忘”石刻,龙泉庵、土地庙、龙湫池等,与白龙溪交汇于龙山禅寺,流注石门湖通江达海。图十四:青牛白马峡谷中的龙湫池

龙池寺历史可追溯到唐宗时期于龙泉庵盛名。明清两代为安徽、安庆官府岁旱雩祷之处。史书记载明洪武初敕封“护国都督老龙王”,明崇祯间内供泰国巨型玉佛,明成化甲辰(1484)年间,祭祀天井顺济龙王,此庙指定为“龙山灵湫官祠”每岁春秋二仲郡守均指祠致祭,清咸丰三年(1853)毁,同治二年(1863)两江总督曾国藩、布政使江中睿、知府陈睿重建,明王鳌、清广东副使任峻先后作《龙王庙碑记》等,民国初龙王庙政教合一。图十五:安庆文物龙湫池

《怀宁府志》记载“龙湫”也是“龙潭”、“龙井”,相传为赤龙口,龙王沐浴池。旁有石刻记载“深一丈五尺”,元朝余阙《登大龙山湫次韵》云:“半山细路入嶙峋,沃野春荣百卉新。一日阳晴客来卜,四时风雨谁为神。云中鸡犬空入世,鸟外松箩彻帝钧。谷口桃花春水涨,更携社酒醇吾民。”明代徐鳌《龙井诗》:“寻湫修秩祀,北出集贤关。”哲学家、教育家王阳明“云岩遗鸟篆,石洞秘寻湫”。清朝安徽巡抚朱珪《龙山诗》“雨过岗净,鸣泉下深湫”。历朝历代文人墨客、达官贵人留下的佳句,无不盛赞此处的美景。图十六:青牛白马峡谷中的龙湫池

(本篇完)

2018年10月20日

发表于 2018-10-22 09:49

发表于 2018-10-22 09:49