卒子游记:您好!观众朋友,欢迎您阅读《卒子走遍安庆》网络长篇旅行专辑。感谢网友的浏览!《卒子走遍安庆》所有文章作为安庆市旅游指南和地方文史资料民间部分,在搜集与整理中难免有不足和欠缺的描述,感谢大家的指正。今天卒子介绍的是安徽省安庆市黄梅戏艺术馆藏珍品。

位于安庆市湖心中路的黄梅戏艺术中心,有一批珍贵的馆藏珍品,通过这一件件艺术的珍品,带我们去了解一下安庆与黄梅戏。今天卒子通过一件件安庆各县不同时期关于黄梅戏艺术的展品照片,简单说一下安庆与黄梅戏之间的联系,仅是个人看法,欢迎交流。

黄梅戏,最早称为黄梅调、采茶戏等,起源于湖北省黄梅县与安徽省安庆市宿松县,经过清军、太平军战乱时期需求,得到发展壮大,在水运交汇的安徽安庆怀宁县石牌一带推向顶峰。

黄梅戏与京剧、越剧、评剧 、豫剧并称“中国五大戏曲剧种”,也是安徽省的主要地方戏曲剧种,湖北、江西也有黄梅戏的表演团体。

从历史看,黄梅戏是民间的一种自娱自乐的哼唱小调,从艺术的角度无法与其它四大剧种相并。但正是因为黄梅戏唱腔淳朴流畅,以明快抒情见长,具有丰富的表现力,通俗易懂,深受百姓喜爱。

据说,黄梅戏的起源最早可追溯到唐朝。或早于唐代时期,黄梅采茶歌就很盛行,经宋朝民歌的发展、元朝杂剧的影响,逐渐形成民间戏曲雏形。至明清时期,黄梅县戏风更盛。

太平军驻守安庆时期、后来清军驻守安庆时期,文体娱乐活动极少,带兵打仗的太平军和湘军将士们在婚丧大事中,往往要民间戏班表演助兴,久而久之地方小戏经过匠人们的不断深研中,将原来老戏新唱、新编小戏,使得打仗之余将士们唯一消遣的精神生活之一。

黄梅戏前身是地处鄂皖山区百姓的采茶调、采子、黄梅调等,后来统称黄梅戏。起源于湖北省黄梅县多云山区、太白湖畔的樵歌畈腔采茶调,形成于清朝道光年间。

经长江传播到湖北、安徽、江西、江苏等省周边的广袤区域。邢绣娘、余海先等一批先辈艺术家为黄梅戏的形成、发展和流播作出过杰出的贡献。

黄梅县地处长江北岸,旧时大部分地势低于江岸,有“江行屋上,民处泊中”之说,自然灾害频繁,水灾更为突出。频繁的灾害,迫使黄梅人纷纷学唱黄梅戏,以适应灾年逃水荒、打连厢、唱道情行乞他乡求生存的需要。这就大大促进了黄梅戏由山区向江湖平原地区的发展,向鄂赣皖毗邻地区的传播。

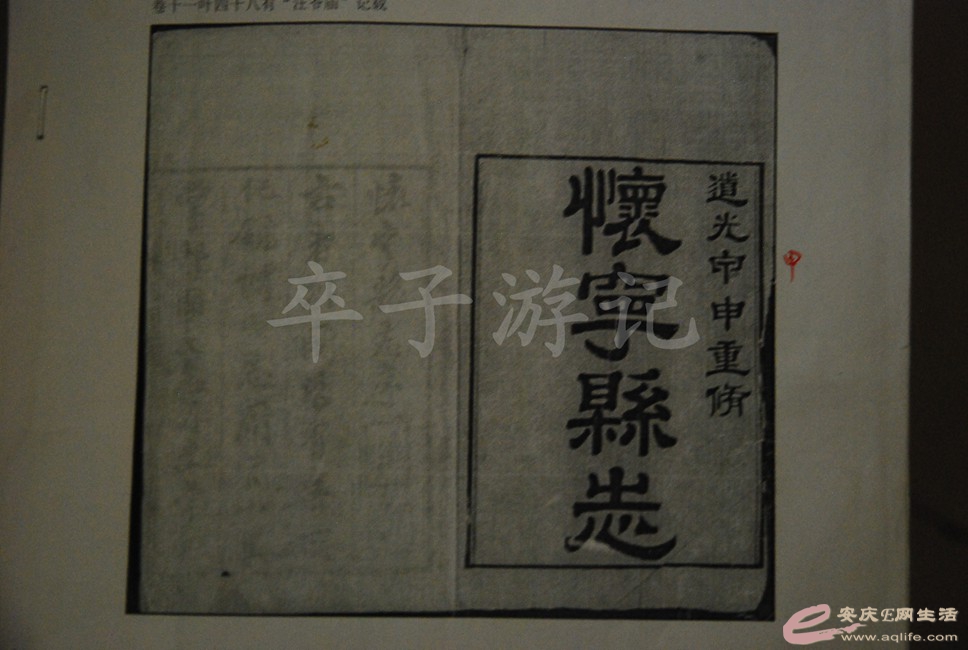

清朝乾隆末期到辛亥革命前后为黄梅戏发展的早期。在皖、鄂、赣三省毗邻地区形成的一种民间小戏。其中一支逐渐东移到安徽省安庆市怀宁县为中心的地区,被称为“怀腔”或“怀调”。这就是今日黄梅戏的前身。

黄梅戏从起源到发展经历了独角戏、三小戏、三打七唱、管弦乐伴奏四个历史阶段。黄梅戏发源于黄梅,发展于安徽安庆。

解放以后,安徽省黄梅戏剧团将黄梅传统剧目《董永卖身》改编成《天仙配》搬上银幕后,黄梅戏享誉海内外,成为全国“五大剧种之一”。

民国九年的安徽《宿松县志》上记载有“邑境西南,与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏。”《中国戏曲曲艺词典》黄梅戏条目为:“黄梅戏,戏曲剧种。旧称‘黄梅调’。流行于安徽及江西、湖北部分地区,源于湖北黄梅一带的采茶歌。”

一九五九年,由安徽省文化局编、安徽人民出版社出版的《安徽戏曲选集》序中写道:“黄梅戏源于湖北黄梅县的采茶歌,清朝道光以后流入安庆地区。”

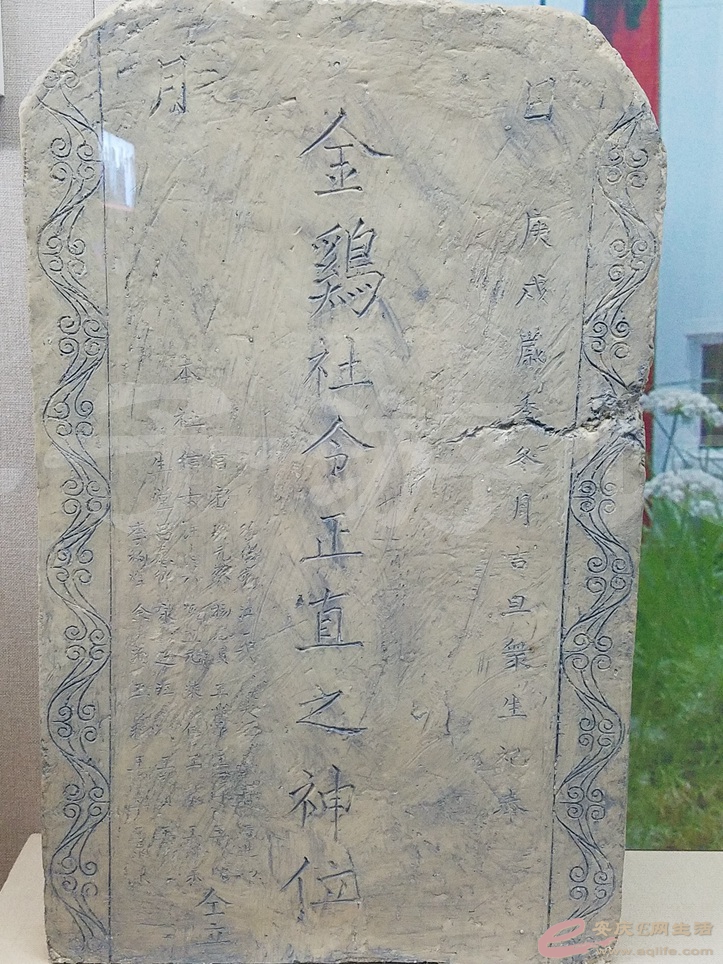

石牌,安庆地区中部的一个乡镇。从岳西县流下的二条河流经潜山县汇集到石牌,再与太湖县长河水在此交汇,历史上,石牌靠水运繁荣一时。

石牌是古皖文明的重要组成部分,人文荟萃,素称“戏曲之乡”。哺育出了“京剧之父”的徽剧,还哺育出了黄梅戏;“梨园佳子弟、无石(石牌)不成班”。这里曾诞生了清代戏剧界“四大徽班”进京发起人、“国剧大师”杨月楼(卒子曾介绍过),也孕育出了一大批黄梅戏艺术名流。

清朝乾隆末期流传到皖、鄂、赣三省间的黄梅采茶调、江西调、桐城调、凤阳歌,受当地戏曲(青阳腔、徽调)演出的影响,与莲湘、高跷、旱船等民间艺术形成结合,逐渐形成了一些小戏。从来又从一种叫“罗汉桩”的曲艺形式和青阳腔与徽调吸收了演出内容与表现形式,于是产生了故事完整的本戏。

从小戏到本戏还有一种过渡形式,老艺人称之为“串戏”。所谓“串戏”就是各自独立而又彼此关连着的一组小戏,有的以事“串”,有的则以人“串”。“串戏”的情节比小戏丰富,出场的人物也突破了小丑、小旦、小生的三小范围。其中一些年龄大的人物需要用正旦、老生、老丑来扮演。

从清朝康熙、乾隆到光绪年间,是“三打七唱”形成和发展的重要历史阶段。这个阶段全面实践了传统剧目、唱腔、表演艺术积累和剧种的广泛传播,期间传统剧目非常丰富,艺人能演出的本戏、小戏有二百多本,俗称“大本三十六、小曲七十二”。

黄梅戏题材主要取材于真人真事,如《过界岭》等。 在剧目方面,号称“大戏三十六本,小戏七十二折”。大戏主要表现的是当时人民对阶级压迫、贫富悬殊的现实不满和对自由美好生活的向往。如《告粮官》、《天仙配》等。小戏大都表现的是农村劳动者的生活片段,如《点大麦》、《纺棉纱》、《卖斗箩》等。

民国时期,黄梅戏演出活动渐渐职业化,并从农村草台走上了城市舞台。黄梅戏入城后,曾与京剧合班,并在上海受到越剧、扬剧、淮剧和从北方来的评剧的影响,在演出的内容与形式上都起了很大变化。编排、移植了一批新剧目,其中有连台本戏《文素臣》、《宏碧缘》、《华丽缘》、《蜜蜂记》等。

黄梅戏的唱腔属板式变化体,有花腔、彩腔、主调三大腔系。花腔以演小戏为主,彩腔曲调欢畅,主调是黄梅戏传统正本大戏常用的唱腔。且通俗易懂,易于普及,深受各地群众的喜爱。早期黄梅戏由三人演奏堂鼓、钹、小锣、大锣等打击乐器,同时参加帮腔,号称“三打七唱”。

黄梅戏唱腔委婉清新,分花腔和平词两大类。花腔以演小戏为主,富有浓厚的生活气息和民歌风味,多用“衬词”如“呼舍”、“喂却”之类。有“夫妻观灯”、“蓝桥会”、“打猪草”等;平词是正本戏中最主要的唱腔,常用于大段叙述,抒情,听起来委婉悠扬,有“梁祝”、“天仙配”等。

现代黄梅戏在音乐方面增强了“平词”类唱腔的表现力,常用于大段抒情、叙事,是正本戏的主要唱腔;突破了某些“花腔”专戏专用的限制,吸收民歌和其他音乐成分,创造了与传统唱腔相协调的新腔。黄梅戏以高胡为主要伴奏乐器,加以其它民族乐器和锣鼓配合,适合于表现多种题材的剧目。

发表于 2019-8-19 10:03

发表于 2019-8-19 10:03

。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。